4月17日,马金凤戏曲艺术博物馆开馆暨李树建戏曲艺术传承中心揭牌仪式在洛阳职业技术学院伊滨校区举行。省政协副主席张震宇出席。

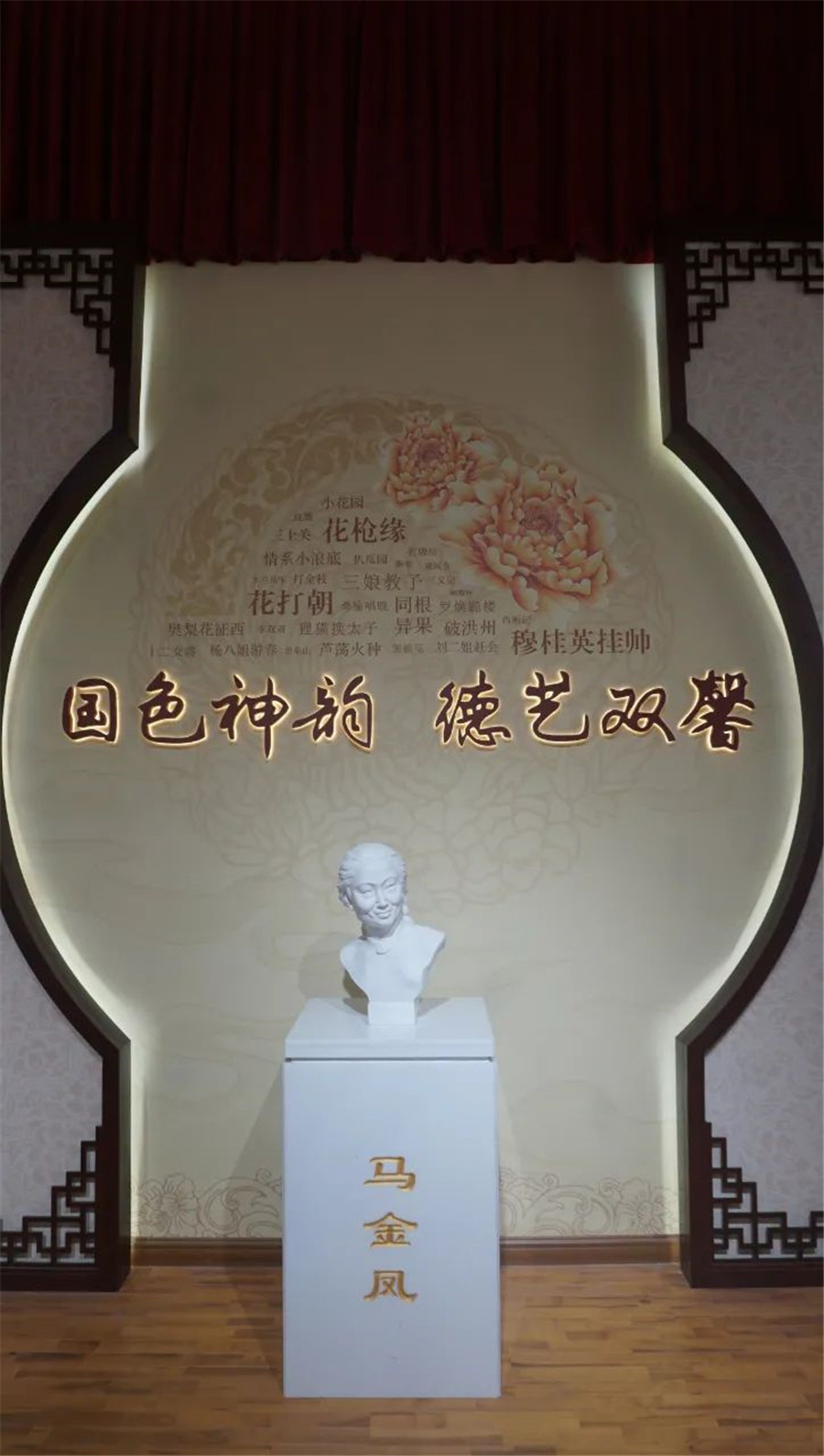

备受瞩目的马金凤戏曲艺术博物馆位于洛阳职业技术学院戏曲艺术学院二楼,展陈面积400余平方米,主要设“艺海求索,人民为根”“梨园瑰宝,马派艺术”“传薪播艺,芬芳满园”“豫剧泰斗,翰墨流芳”等展区,精心布置了数百件马金凤从艺90多年间的珍贵图文影视资料、戏服、道具和生活用品,通过文图视频和实物等方式,全方位立体展现马金凤先生的艺术人生。在满足游客参观需求的同时,还是研究、学习和宣传豫剧“马派”艺术,弘扬中国传统戏曲文化的重要场所。

同时,李树建戏曲艺术传承中心将为促进学院戏曲艺术繁荣发展、培养戏曲艺术高层次人才提供良好平台与载体,为繁荣中国戏曲事业贡献力量。

该博物馆都有哪些亮点

小编带您先睹为快!

01 艺海求索

马金凤戏曲艺术博物馆位于洛阳职业技术学院戏曲艺术学院二楼,展陈面积400余平方米,主要设“艺海求索,人民为根”“梨园瑰宝,马派艺术”“传薪播艺,芬芳满园”“豫剧泰斗,翰墨流芳”等展区,精心布置了数百件马金凤从艺90多年间的珍贵图文影视资料、戏服、道具和生活用品,通过文图视频和实物等方式,全方位立体展现马金凤先生的艺术人生。在满足游客参观需求的同时,这里还是研究、学习和宣传豫剧“马派”艺术,弘扬中国传统戏曲文化的重要场所。

在“艺海求索,人民为根”展区,按时间顺序讲述了马金凤跌宕起伏的从艺经历。

马金凤1922年出生于山东一个贫苦的艺人家庭,她5岁学艺、7岁登台、14岁担纲主角、22岁倡议组建新式剧团,从旧社会唱到新中国,从稚气孩童唱到满鬓如霜,她的一生就是一部梨园传奇。

经历了旧社会时期的颠沛流离,新中国成立后,马金凤的艺术发展逐渐步入辉煌。

1953年末,马金凤率剧团赴上海演出时结识了京剧大师梅兰芳先生。双方在艺术上结下了不解之缘。

1956年,马金凤和她所在的剧团调到了洛阳,组建洛阳市豫剧团。同年7月,马金凤率领洛阳市豫剧团,首次进京演出《穆桂英挂帅》选段,并一炮打响。著名的戏剧家吴祖光在《新观察》上发表文章,称赞马金凤的演出可与洛阳牡丹比美。自此,“洛阳牡丹”成为观众对马金凤的称谓。1957年9月,梅兰芳带团到洛阳演出期间,再次观看了马金凤演的《穆桂英挂帅》。当他看到马金凤取得的进步时,非常高兴,欣然收马金凤为徒,并赠她一顶点翠凤冠。

一幅幅展板,一件件实物,生动地还原了马金凤成长为一代艺术大师的过程。该展区还陈列有马金凤演出时佩戴的绢花、水鬓、鬓带、头饰以及表演《穆桂英挂帅》时穿的戏服,让豫剧票友大饱眼福。

02 为人民而唱

马金凤一生都与舞台结缘,水袖起落,唱尽悲欢离合,爱国为民是她质朴的底色。数十年来,她深入基层,始终扎根人民,把观众当亲人,她常说“我是农民的女儿,到了农村就是回到了娘家”,她还说“观众是根,不管走到哪里,都不能让观众失望”。

展板上,数十幅照片记载着马金凤足迹:田间地头、工厂、矿山、部队、边疆,都是她演出的舞台。在她的周围,群众们或站或坐,兴致勃勃地簇拥在一起欣赏豫剧,气氛热烈。

1958年,马金凤加入了中国共产党。此后,她始终坚守党员初心,多次奔赴前线慰问演出,谱写一曲曲爱党拥军的赞歌,坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用心用情用功抒写伟大时代。

博物馆内,马金凤深入边防哨所慰问演出的照片,2008年汶川地震和2020年新冠肺炎疫情期间的特殊党费收据,无不体现了她爱国为民的拳拳之心。

03 梨园瑰宝

从艺九十多载,马金凤先生博采众长又独立创新,形成了独具魅力的马派艺术,代表作“一挂两花”(《穆桂英挂帅》《花枪缘》《花打朝》)久演不衰。

通过文图展示,广大观众能直观了解到马派艺术诞生的历程以及马金凤创立“帅旦”行当的台前幕后,而每张图片背后的故事,让足以让前来参观的观众感受一次心灵的洗礼。

一张图片铭刻一段历史。大家耳熟能详的《穆桂英挂帅》改编自传统豫剧《老东征》,在这背后还有一段难忘的历史。1938年6月,日寇进犯开封,在戏班演出《老东征》时,少年时代的马金凤有悲怆地说:“眼下国家遭难,是因为咱的军队不强大,咱们需要千万个穆桂英!”此后,她每次演这出戏的时候,总会回忆起战火纷飞的年代,胸中总会涌起家国情怀,这也是她树立的穆桂英形象能直抵观众的心灵深处,影响几代人的重要原因。

一张照片传递时代强音。1954年1月适逢抗美援朝战争结束,为迎接中国人民志愿军凯旋,当年2月,马金凤带剧团登上中国人民解放军海军“长江号”炮舰演出。“辕门外三声炮”的旋律回荡在“长江号”的上空,舰艇官兵欢声雷动;穆桂英“我不杀安王贼我永不回家门”的誓言与海军将士的爱国主义情怀交织成为那个时代的强音。

一张剧照彰显大师风范。拍摄豫剧电影《七奶奶》时,马金凤先生已经64岁。为了拍好一个镜头,马金凤按导演要求一连摔倒了很多次,直到衣服渗出血来。撩开衣服一看,只见马金凤的胳膊和腿上青一块紫一块,鲜血直流。面对惭愧的导演,马金凤笑着安慰道:“俺确实是豁出命来拍的,只要拍好每一个镜头,流点儿血不算啥!”

04 传薪播艺

从艺90多年,马金凤致力于把舞台与历史拉近,把观众与演员拉近,把豫剧的精髓无私传递给后人。

1957年,梅兰芳将一顶点翠凤冠送给她,见证师徒关系;2019年,她复赠点翠凤冠给洛阳弟子关美利,倾心相传,寓意传薪。

马金凤多次到台湾、香港、澳门等地讲学、演出,竭尽所能地传播与发扬豫剧艺术。她甘当人梯,倾力做好艺苑园丁,培育了一批批豫剧舞台上的栋梁之才。

2019年4月,洛阳职业技术学院聘请马金凤先生为“终身教授”;同年9月,洛阳市重点人文社科基地——“马金凤舞台艺术研究中心”在洛阳职业技术学院揭牌,“马派艺术传承人班”开班,为弘扬豫剧“马派”艺术,繁荣中国戏曲事业贡献坚实力量。

“中国豫剧艺术终身成就奖”“中国戏剧奖·终身成就奖”“中国豫剧名旦功勋杯”“文化先进工作者”“中华非物质文化遗产传承人”……博物馆展墙上,马金凤先生获得的数十项重大荣誉熠熠生辉,令人高山仰止。面对成就,她依然谦逊地说:“艺无止境”“我的生命在舞台上。”

老骥骨奇心尚壮,青松岁久色愈新。博物馆中,马金凤八十多岁时的练功照片令参观者无不动容。数十年来,马金凤以非凡的毅力、工匠精神和“艺无止境”的追求,精心塑造了百余位个性独特、活灵活现的舞台艺术典型,为人们留下了宝贵的艺术财富,为传承和发扬中华优秀传统文化提供不竭的精神力量。